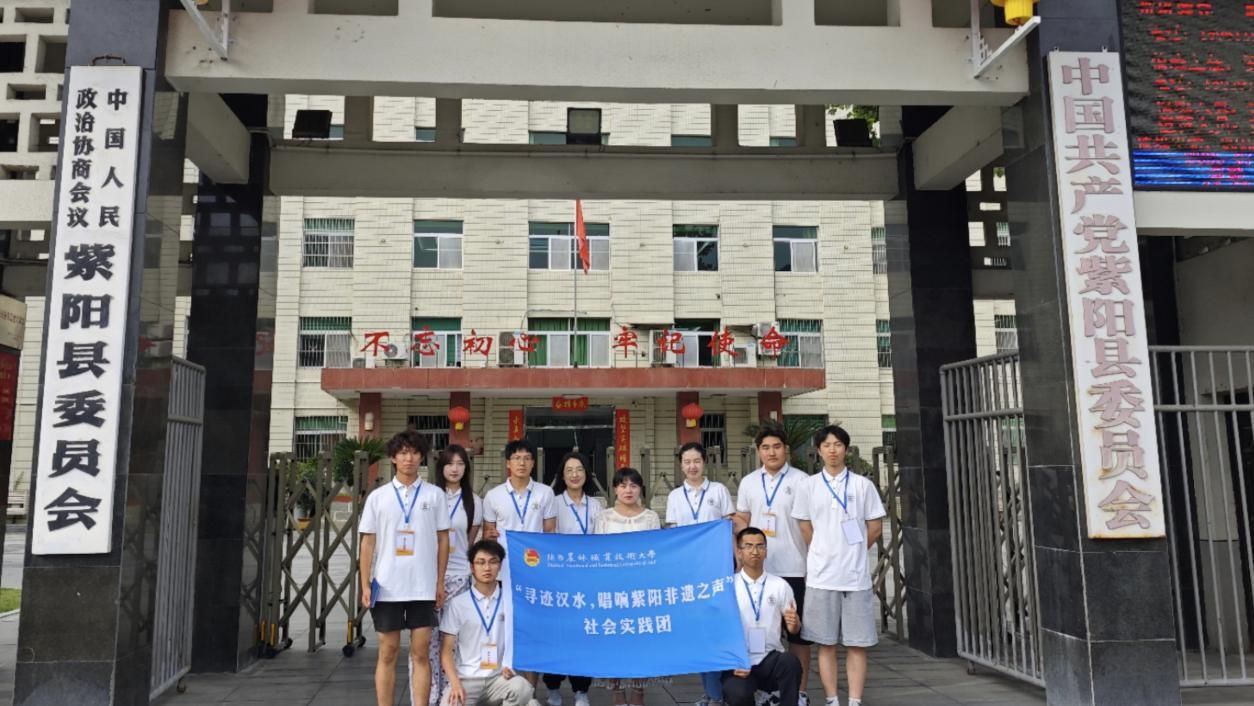

为响应国家加强非物质文化遗产保护和传承的倡议,以及紫阳团县委 “以青春之名,赴紫阳之约”的号召,7月7日至10日,陕西农林职业技术大学“寻迹汉水 唱响紫阳非遗之声”社会实践团踏上紫阳县,开启了为期4天的非遗调研与传承实践之旅。

活动首日,实践团便与紫阳团县委召开座谈会。在深度对接中,团队精准锚定“挖掘非遗文化内涵,探索传承创新路径”的核心任务,计划通过实地走访、民情调研、资源梳理等多元方式,将青年智慧与专业所长深度融入紫阳文旅发展实践。这场富有成效的交流,不仅为后续调研工作校准了方向,更筑牢了校地联动的合作桥梁。

此后,实践团的足迹遍布富硒茶陶博物馆、贡茶古镇、北五省会馆,展开了一场对紫阳茶文化、富硒陶工艺、紫阳民歌等非物质文化遗产的深度探秘。

在富硒茶陶博物馆,琳琅满目的茶具与陶艺制品吸引了实践团成员的目光。随着讲解员的细致讲解,大家系统了解到紫阳富硒茶从种植、采摘到炒制的完整工艺流程,以及富硒茶陶的历史渊源、精湛制作工艺和在当地文化中的重要地位。而当亲手体验陶艺制作时,成员们更是真切感受到这项非物质文化遗产的独特魅力与匠人精神。

走进贡茶古镇,来到了制茶工厂,实践团成员亲身体验古代茶农的生活场景,深刻体会到紫阳茶文化的源远流长,紫阳富硒茶因土壤富含硒元素闻名,当地茶农沿用传统工艺炒制,茶香醇厚。团队走访茶园与茶企,了解从采茶、杀青到烘焙的全过程,见证一片茶叶如何从山间走向市场,成为带动乡村振兴的“金叶子”。

在紫阳民歌调研环节,紫阳民歌是国家级非物质文化遗产,曲调婉转悠扬,兼具秦风楚韵,田间地头的采茶歌、婚嫁时的祝福曲,皆为生活的生动写照。团队成员现场聆听并学习民歌传承人侯服琴演唱《三月三上茶山》《郎在对门唱山歌》等歌曲深切感受到民歌中蕴含的民俗风情与劳动智慧。团队专程拜访省级代表性传承人,聆听原生态演唱、学习经典曲目,深入领悟民歌中“以歌叙事、以歌传情”的艺术特质,还参与社区民歌传习活动,详细了解其当代传承状况。

来到北五省会馆,实践团成员结合史料记载与现场讲解,深入探究会馆的建造背景、功能演变及文化价值,系统了解当地茶产业的交易与运输发展脉络。通过解读建筑中蕴含的地域文化交融信息,进一步深化了对紫阳作为秦巴山区重要文化节点的历史定位与地域特色的认知。

此外,实践团队还进行了广泛的问卷调查,收集了超过200份问卷,调查结果表明,大多数居民深刻认识到非物质文化遗产传承的重要性,并清晰理解传统文化传承与产业发展的紧密联系。这些问卷反映了当地居民对非遗传承和发展的深切期望,团队成员感受到了紫阳非物质文化遗产传承的现状和面临的挑战。

实践活动落幕之后,团队迅速转入总结深化与传播推广阶段。他们将对收集的资料进行系统整理分析,撰写调研报告,针对政府、传承人等不同主体提出非遗保护与发展的策略建议。此外,团队计划在校园和社区举办成果展与主题分享会,提交非遗进校园提案,构建与当地的长效合作机制,持续为紫阳非遗传承发展贡献青春力量。